会長挨拶

複合的な課題を抱えた精神障害者の回復と社会参加を実現するには、精神科医療、福祉、保健、法曹、行政機関など様々な領域の専門職の連携と協働が必要です。また当事者の尊厳が守られ、当事者の気持ちを中心においた意思決定と、それを支援するための弛まぬ実践が欠かせません。

医療観察法が施行され、精神疾患の症状に基づく重大な他害行為をおこした対象者には、多職種・多機関連携に基づく治療と支援の仕組みが準備されました。この領域にようやく光が当たるようになりました。この法による医療が提供されることにより、困難な状況にある精神障害者が、以前よりは回復がもたらせることが可能となってきました。しかし、患者の苦悩に共感する姿勢を保ち、治療技法を深め、施設間の均霑化を図ることは尽きない課題です。また時には信頼関係が不安定になり、治療と支援が破綻しかねない状況となることがありますが、そんな時には、医療機関・支援機関を変更するなど地域全体で困難な状況を支えることが必要となりますが、その実装はまだ不十分と言わざるを得ない現実があります。

開催地の岡山をはじめ、全国各地で、医療観察法以外の医療においても、司法、福祉、医療の連携と協働が広がってきました。刑法犯として逮捕された精神障害者・知的障害者・高齢者の裁判時、受刑後地域移行時に司法福祉連携による支援が展開されています。弁護士会と社会福祉士会とが協働してチームを組んで支援し、そこに医療機関も参加する実践が積み重ねられています。また児童虐待や障害者・高齢者虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV) などには、領域を超えて支援が必要となり、司法精神医療の射程として意識することが必要です。

「開かれ連動する」ことは、行き詰った状況を切り開き、新たな手がかりを得ることを可能とします。そのような医療機関の文化土壌と地域風土を醸成することが必要であり、この構築も私たち司法精神医療に携わる者の役割と言えます。一人ひとりが、使命感をもち、熱い情熱をたもち、優れた専門性を発揮し、「開かれ連動する」ことができれば、困難な状況にある精神障害者の回復と社会生活の安定に近づくことができるに違いありません。専門職が「できること」を少しでも増やし、当事者の尊厳が少しでも多く守られるように、岡山大会で大いに議論をして、我々専門職の進むべき道標を少しでも発見できたらと思います。

多くの皆様の参加を岡山の地でお待ちしております。

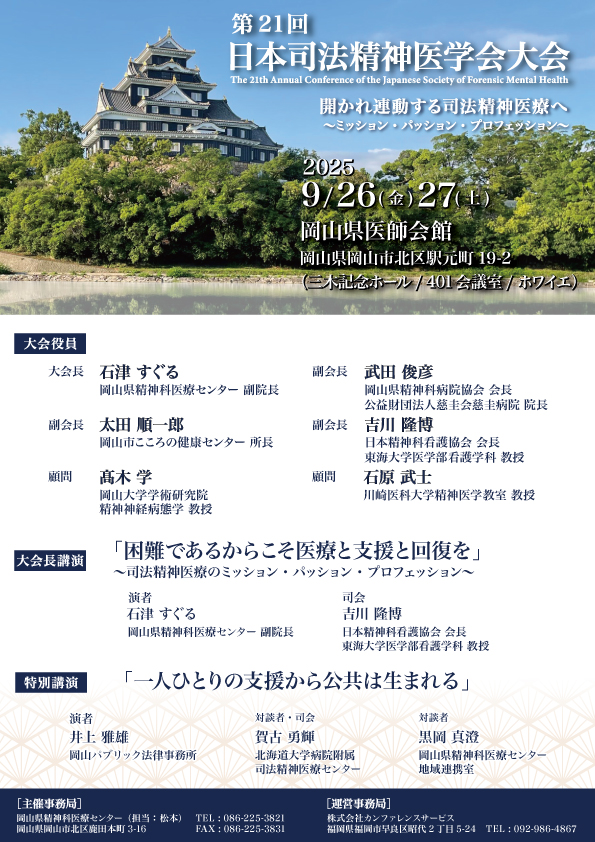

第21回日本司法精神医学会学術大会

大会長 石津 すぐる

(岡山県精神科医療センター)